中国与西方古代和中世纪生产生活方式最大的相同点就是,双方都是以小生产的、自给自足的农业为主。正是这个共同点决定了古代、中世纪的中国人和西方人价值观的共同点:强调个人的从属地位。

小生产的、自给自足的经济生活,决定了人们只能在十分狭小的范围内生存,不可能在广泛的经济交换和社会交往中建立自己宽广的生存空间,个人不可能是独立的,总是处于从属地位的。表现在价值观上就是,那个时代的人们都强调,子女理当从属于父母,卑下者理当从属于高贵者,所有的人都必须从属于人间的君主和天上的最高神明。在这一点上,古代和中世纪的中国人和西方人都是一样的。

有一种常见的误解,以为西方人自古以来就强调个人的独立性,崇尚个人主义的价值;只有中国人才是自古以来强调个人的从属地位,否定个人主义的价值。这是不符合历史事实的,更多是现代社会给人的影响。

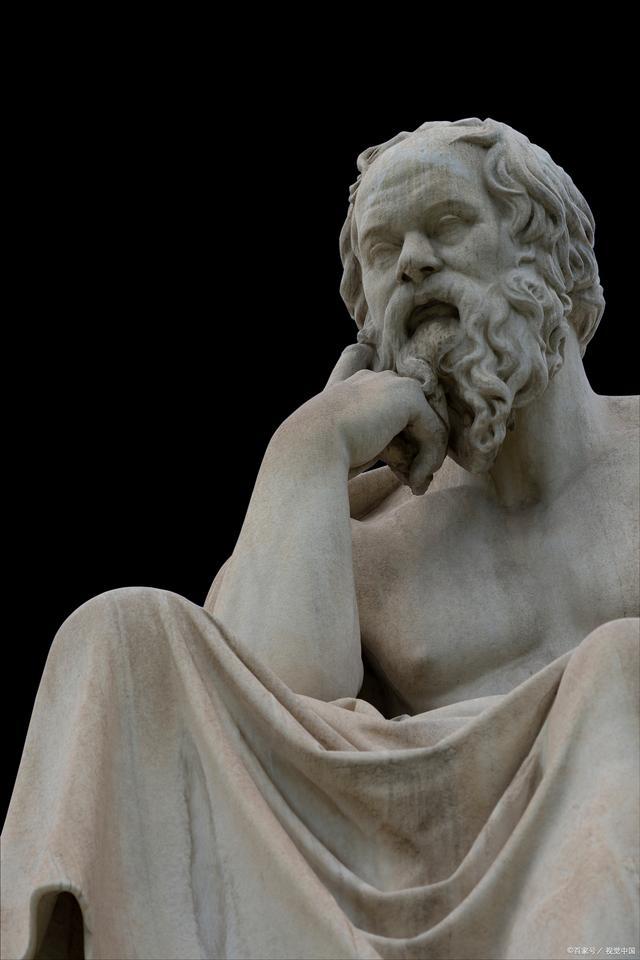

在古代希腊和罗马,人们普遍接受的主流意识形态都是强调个人从属于家长、从属于国家、从属于神明的。破坏这样的信条和秩序,要受到严重的惩罚。希腊哲学家苏格拉底被雅典公民法庭判罪致死,就是明证。他被指控的罪状主要是两条:

(1)苏格拉底不承认雅典人民公认的神灵,“而去提倡新的神灵”。

(2)诱惑青年,教唆他们违逆家长教导。

第一条罪看来主要是指苏格拉底常对人们说他凭自己的“灵机”听到了神的声音和启示,这被认为实际上是在提倡一个存在于每个人自己心灵中的神,而不是城邦公民共同信仰的神。第二条最主要是指控他诱使青年人信服他苏格拉底“有甚于服从自己的父母”。

黑格尔认为,苏格拉底倡言“灵机”实际上就是“拿人自己的自我意识、拿每一个人的思维的普遍意识来代替神谕,这乃是一个变革。这种内在的确定性无论如何是另一种新的神,不是雅典人过去一向相信的神;所以对苏格拉底的控诉完全是对的”。

至于第二条之所以成为罪,是因为“孝道乃是雅典国家的基调和实质。苏格拉底从两个基本点上对雅典生活进行了损害和攻击,……既然这样,苏格拉底之被判决有罪,难道还值得奇怪吗?”(注:黑格尔1957II:92-108。)黑格尔认为,苏格拉底的悲剧在于,他倡行的个人自主原则,超越了他的时代,他那个时代的雅典人是不能容忍那个原则的。

亚里士多德关于希腊人的伦理价值的论述就符合当年的现实社会,他说:“每个家庭是城邦的一部分,而夫妇和父子的组合则为家庭的各个部分。各个部分的善德必须同整体的善德相符”(亚里士多德1996:41。)。把亚氏此言同比他只小12岁的孟子(纪元前372-189年)的论说相比较是很有趣的。孟子说:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身。”(注:《孟子·离娄上》。)。同是生活在纪元前4世纪的这两位东西方圣哲,虽然立论角度不同,说的却是同一个道理:个人是从属于共同体的。

罗素的一个重要见解:“直到亚里士多德的时候,希腊哲学家(包括亚里士多德在内)都不是我们所说的那种个人主义者。他们认为一个人本质上是一个共同体的成员。……[但是]自从亚历山大以后,随着政治自由的丧失,以犬儒派和斯多葛派为代表的个人主义发展起来”(Russell1945:598.)。

但我们要对此略加评说的是,“以犬儒派和斯多葛派为代表的个人主义”并不是近代西方价值观意义上的个人主义,只是对面临危机的集体主义、群体主义或功利主义深感失望而采取的一种消极抵制或自我解脱的价值取向,因此,无论在当时还是后世,始终未能成为占据主流地位的价值。它的命运和地位,颇有些像中国杨朱学派的“为我”主义和魏晋之际的玩世不恭主义。

西方中世纪的价值观,也是强调个人的从属地位。基督教的神学说教和封建等级制度把个人置于必须绝对附从上帝和他安排的人间等级秩序的附属地位。在西欧各地拥有很大势力和影响的本笃会(OrdoBenedictinorum),不仅要求其成员杜绝任何形式的财产,而且禁止使用“我”、“你”和“我的”、“你的”这类用语。该会创始人圣·本笃(Benedictus,约480-574年)带头用“我们的”用语代替“我的”。僧侣们曾讨论过,他们是否有权说“我的头”、“我的舌”、“我的手”?是否应该像人们表达“我们的衣服”、“我们的黑袍”那样来表达“我们的头”、“我们的舌”、“我们的手”?

在西欧中世纪,个人追求超过自己需要的物质财富的行为,被视为犯罪。与正统信仰相抵触的任何观点,都要被视为异端。哲学家布鲁诺(Brono,Giordano1548-1600)借助哥白尼学说提出激进的神学和社会理论,被判为异端,捆在火刑柱上烧死。这一切,同中国的天子—子民社会要求人们恪守纲常伦理,“非礼无视,非礼无听,非礼无言,非礼无动”(注:《论语·颜渊》。),甚至“以理杀人”,没有本质的区别,都是否定个人的独立地位。

不过,虽说古代、中世纪的中国和西方社会的主导价值观都是否定个人独立地位、强调个人依附地位,但彼此还是有所不同的。

中国的天子—子民社会强调的依附,是子民对天子的垂直的、直接的、一元性的依附;而古代、中世纪西方社会的依附,多是分层次的、间接的、多元性的依附。在中国,所有的子民全都直接地依附于天子和天子的权威,虽然每个子民与天子之间实际上隔着众多的阶梯,但每一个阶梯上的父母官都是天子权威的替身或体现,都代表天子直接对每个子民行使生杀予夺之权。

西方的情况有所不同。如古代希腊的城邦社会,奴隶对主人、妻子对丈夫、子女对家长的依附地位虽然是直接的,公民对城邦共同体的依附地位却要通过许多中介环节来体现。即使是国王,对他的附庸的附庸也没有支配权。一般情况下,英国人也只是依附于自己直接投靠的那个主人或领主。

在中国的天子—子民社会,基本的原则是“普天之下莫非王土,率土之滨莫非王臣”。在西方的领主—附庸社会,基本的原则可说是“普天之下莫非领主之土,率土之滨莫非领主之臣”。

不过,虽说古代、中世纪的中国和西方社会的主导价值观都是否定个人独立地位、强调个人依附地位,但也没有绝对地、完全地否定个人的某种独立个性。

在中国的天子—子民社会里,由于士阶层承担着极其特别的社会职能——既要做天子的臣仆,代表天子履行保民利民的职责,又要充当代表天去监督和教育天子,承担这两重职能不但异常艰巨,而且时时冒着身家性命的风险,特别是做天子的监督者和教育者,随时有可能触怒天颜,招致杀身之祸——就要求他们必须具有特殊的品格,就是孔子、孟子一再强调的“君子”和志士仁人的品格。实际上,天子—子民社会必须有那样的志士仁人才能正常运转,而儒家倡导的那些价值也确实在两千多年间哺育了一代代的志士仁人,他们各自显出自己的独立个性,成为世世代代的中国人敬仰的楷模。在思想文化领域,只要不与天子—子民社会的根本纲纪发生冲突,儒、佛、道各家各派,能够自由并存,涌现出众多的名宗大家。这是精英层的个人境界。

天子—子民社会的民本主义价值体系,使平民百姓也多少有一些个人独立存在的空间,因为,既然天规定了天子有保民、利民的责任,就意味着民享有受到“保”和“利”的权利;一旦这种权利被剥夺殆尽,民就有权起来参加“伐无道,诛暴君”的反抗斗争,以至拥戴出新的“真命天子”。正是这种价值,在平民百姓中哺育出不少人民起义领袖和建立新王朝的天子。他们都是一些具有鲜明个性的人物。

在西方,希腊人、罗马人和日耳曼人在充满生死存亡竞争的游牧、游耕时代,身为亲兵队长的王和他的“伙伴”之间既是依附和被依附关系,又是伙伴关系,这就给他们留下了一定的独立个性的存在空间,在希腊、罗马的城邦社会,公民在遵从城邦规范前提下,享有公民的自由和特权,从而也拥有相应的个人独立性的空间,在那个空间里也涌现出不少具有鲜明个性的文化和政治精英。

在中世纪的领主—附庸社会,领主—附庸关系本身就留下了一定的个人独立存在的空间,因为它的契约性质给依附者和被依附者双方划定了一定的权利和义务范围,那个范围就是人们的自由个性的活动空间。基督教神学也为中世纪西方人的自由个性提供了一定的精神空间。西方中世纪影响最大的神学家之一奥古斯丁(St.Augustine,354-430)主张,人的意志与神恩相结合,就能获得弃恶趋善的意志自由。另一位影响极大的神学家托马斯·阿奎那(St.Thomas Aqunas,1225-1274)也承认,只要人知道他采取行动的目的和行事原则,那就是自由的行动;

总的来看,古代、中世纪的西方社会给与个人独立存在的空间比中国的天子—子民社会给与的空间要大一些。